Die Antwort «Ich will das aber so!» auf eine berechtigte Gegenfrage ist zu einer meiner Lieblingsaussagen geworden. Besser kann man eine konstruktiv gedachte Diskussion nicht totschlagen.

… krasse 2 % Konversionen bei diesem Produkt … der Button funktioniert absolut perfekt … geile Besucherzahlen auf der Kontaktseite … die Formulare werden alle korrekt abgeschickt … grün ist der Button besser als rot … weniger Produkte auf einer Seite sind besser als zu viele … die Seite mit dem Bild funktioniert perfekt …

Doch wenn Sie keine Besucherdaten zu Ihrer Website, Ihrem Shop oder Ihrer App haben oder wenn die Daten nicht sauber strukturiert und visualisiert sind – oder wenn Sie gar ohne geschäftsrelevante Fragestellungen die Messwerte angucken, wissen Sie tatsächlich gar nichts!

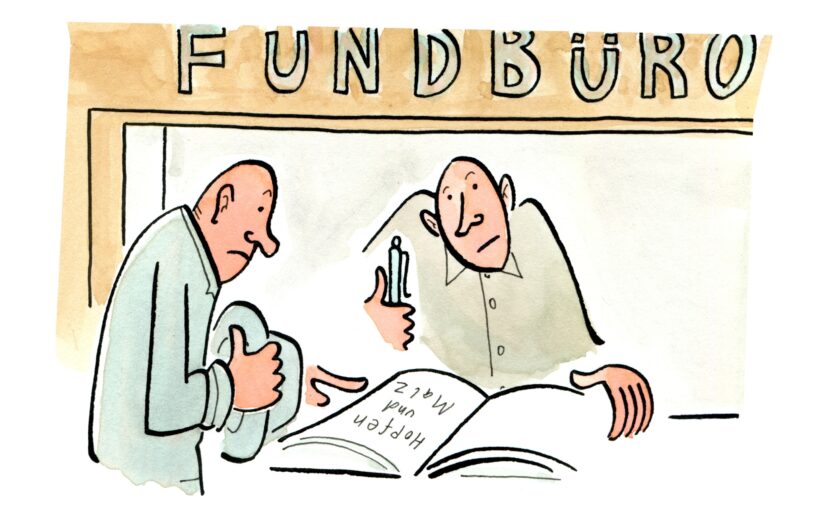

Dann bleibt Ihnen als Antwort auf einen potenziellen Verbesserungsvorschlag tatsächlich nur: «Ich will das aber so!»

Denn viel spannender als die zweiprozentige Konversionsrate wäre beispielsweise, warum die anderen 98 % den Einkauf abgebrochen haben! Wie viele Menschen ein Kontaktformular aufrufen, ist irrelevant; viel wichtiger wäre es, zu wissen, ob sich aus Formularanfragen Geschäfte generieren oder Supportanfragen beantworten lassen.

Das wäre dann nämlich geschäfts- und damit umsatz- und imagerelevant.

Annahmen zu treffen, ist eine grundlegende und eminent wichtige Vorgehensweise in der Webkonzeption und -gestaltung. In einem zweiten Schritt gilt es dann, die Annahmen anhand «realer» Fakten zu überprüfen und, wo nötig, anzupassen – das ist eine zwingende Aktion im Entwicklungsprozess.

Diese Stufe auszulassen, entspricht einem Totschlag des Projekts, was uns wieder zurück an den Anfang zum Totschlagargument führt.

Aber dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren.